Quale percezione abbiamo di noi?

E tu, sei sicuro di conoscerti a fondo?

Basterebbe fare il test dello specchio.

Basterebbe fare il test dello specchio.

La nostra immagine ci è familiare. Abbiamo addirittura gli specchi con ingrandimento per vedere quel poro; sì, proprio quello lì, che non ti piace perché di solito ci s’incarnisce il pelo della barba, oppure provoca una sbavatura nel rossetto. È una delle prime cose che facciamo al mattino: guardarci. Ci guardiamo e non vediamo nulla di nuovo, ma solo da sistemare.

Ciò accade però perché nella nostra mente abbiamo maturato l’idea dell’azione del vederci allo specchio. La superficie riflette ma l’immagine la elabora il cervello. Insomma, arriviamo in bagno, passatemi l’espressione che farà venire l’infarto almeno a un accademico della Crusca, già “imparati”!

Lì c’è lo specchio, io ci sto davanti, quella è la mia immagine. Fine della storia.

La stessa cosa accade anche dopo che ci siamo “sistemati”: barba, capelli, trucco … tutto quell’insieme di piccoli gesti che quotidianamente restaura l’immagine originale e la rende mostrabile al mondo così, come ci piace o ci siamo abituati che sia.

Ed ecco che la matrice di base, quella che sta nel cervello, è cambiata: non più il mostro arruffato del mattino prima del caffè, ma il volto da fototessera che indossiamo fino a sera. Ancora una volta, ci vediamo e non proviamo la benché minima sorpresa.

Ed ecco che la matrice di base, quella che sta nel cervello, è cambiata: non più il mostro arruffato del mattino prima del caffè, ma il volto da fototessera che indossiamo fino a sera. Ancora una volta, ci vediamo e non proviamo la benché minima sorpresa.

Questo accade, con il medesimo meccanismo, ogni qualvolta abbiamo coscienza che vi sia uno specchio: in un ascensore, nel bagno di un locale o nel salottino prova di un negozio. Specchio + immagine riflessa = io.

Ma cosa succede quando entra in gioco il fattore sorpresa? Una vetrata inaspettata, il riflesso di una vetrina, uno specchio spostato là dove prima non c’era … ebbene no, il riconoscimento di noi stessi non è così immediato.

C’è un attimo, breve ma comunque chiaramente percepibile da chiunque, nel quale l’estraneità ha il sopravvento sul bagaglio di nozioni che danno corpo alla percezione e conoscenza di noi stessi.

L’effetto, gratificante («Ammazza che fico!»), o demolente («Madoooo’, e che me so’ magnato!»), è in funzione di tre fattori essenziali: il proprio narcisismo, l’oggettività e soprattutto l’effettiva forma fisica.

Trascorso comunque il breve spazio di un secondo, non appena il cervello recepisce che quello strafico oppure il tipo appesantito da un inverno di bagordi, sei proprio tu, rientra in modalità di riconoscimento automatico, rimette insieme, come nel gioco del Tetris, le tesserine, e ricostruisce l’immagine così come mentalmente assemblata, anche in assenza di specchi.

Diverso ancora, e decisamente più impattante, è l’effetto “foto”. Praticamente nessuno associa le caratteristiche dei propri tratti a quelli risultanti dallo scatto. Non si tratta del semplice non piacersi, ma piuttosto proprio della negazione di determinate particolarità, recepite come estranee e connesse a una sorta di errore, scherzo fotografico, e invece assolutamente abituali per gli altri che ci osservano.

Diverso ancora, e decisamente più impattante, è l’effetto “foto”. Praticamente nessuno associa le caratteristiche dei propri tratti a quelli risultanti dallo scatto. Non si tratta del semplice non piacersi, ma piuttosto proprio della negazione di determinate particolarità, recepite come estranee e connesse a una sorta di errore, scherzo fotografico, e invece assolutamente abituali per gli altri che ci osservano.

Quando esclami «Oh mio Dio che mostro! No, sono venuto male», gli altri pensano «… veramente sei proprio così!», ma se te lo dicono ti offendi.

La verità è che quel doppio mento, o il taglio di capelli piuttosto che l’incurvatura delle spalle, che svelati in un fermo immagine ti provocano istintivo rifiuto, per gli altri sono semplici caratteristiche del tuo corpo, e non ci fanno neppure caso. Fanno parte di te, di quel te che gli altri conoscono decisamente meglio di te stesso, e probabilmente non incidono minimamente sul tuo fascino. Eppure sempre di più, le uniche foto che ci piacciono sono quelle che ci stravolgono; lo sai che le App per correggere le foto sono le più scaricate in assoluto? E non a caso la stragrande maggioranza dei “santini” postati sui social risultano assolutamente irriconoscibili al contatto visivo diretto.

Che ci siamo totalmente estranei lo dimostra anche la percezione della voce; essa è infatti uno degli elementi che più ci spiazzano, anzi, il sentirla registrata ci turba proprio, come se a parlare fosse un’altra persona, e nella quasi totalità delle persone, analogamente alla foto, non piace.

Che ci siamo totalmente estranei lo dimostra anche la percezione della voce; essa è infatti uno degli elementi che più ci spiazzano, anzi, il sentirla registrata ci turba proprio, come se a parlare fosse un’altra persona, e nella quasi totalità delle persone, analogamente alla foto, non piace.

Persino quello che è il “gusto” ci tende un inganno. Chi di noi non ha coscienza di preferire determinati gusti ad altri? Il dolce, il salato, il piccante, lo speziato. Eppure sotto sotto non è così scontato.

Anche questa volta è il cervello a trasmettere l’impulso alle papille gustative e ai recettori del piacere o del disgusto, ma se gli complichiamo il compito privandolo della visione diretta, scopriamo che la reazione non è poi così scontata.

Tu vedi la panna, bianca, soffice. A te piace la panna, e nel momento in cui infili il cucchiaino in bocca, il pensiero del suo gusto già in anticipo ha iniziato la festa; è proprio quello il gusto che si aspetta e ne gode. Idem accade con ciò che invece non ci piace proprio; eclatante è il caso della verdura con i bambini oppure il rifiuto di determinati cibi ai quali associamo un preconcetto o una brutta esperienza.

Tu vedi la panna, bianca, soffice. A te piace la panna, e nel momento in cui infili il cucchiaino in bocca, il pensiero del suo gusto già in anticipo ha iniziato la festa; è proprio quello il gusto che si aspetta e ne gode. Idem accade con ciò che invece non ci piace proprio; eclatante è il caso della verdura con i bambini oppure il rifiuto di determinati cibi ai quali associamo un preconcetto o una brutta esperienza.

Se però ci vengono chiusi gli occhi, prima di elaborare il senso di piacere o di disgusto recepiamo quello dell’incognita, della sorpresa, del dubbio. Prova tu stesso a fare l’esperimento. Il primo impatto sarà comunque di diffidenza, per l’innato sistema di autodifesa che possediamo e che ci fa temere ciò che non conosciamo.

Anche con il tatto funziona in modo analogo: inibendo gli altri sensi, prevale la diffidenza e l’idea del ribrezzo. A quanti di voi piace accarezzare il gatto? Ebbene, se aveste gli occhi bendati e la vostra mano venisse posata su di un soffice mantello, inizialmente la ritrarreste d’istinto, costringendo il cervello a elaborare l’immagine e la usuale sensazione di piacere a essa connessa.

Ma se così poco conosciamo di quel “io” con il quale abbiamo tanta familiarità materiale, quale sarà il grado di conoscenza con la parte più intima e profonda?

Ognuno di noi ha, o ritiene di avere, radicate convinzioni, parametri di giudizio, atti di fede, religiosa, politica, sociale. Ognuno di noi è in grado di affermare cose su se stesso, dire se è vittima o meno dei pregiudizi, come recepisce gli altri, le diversità, le disabilità, la sessualità, l’appartenenza a etnie differenti.

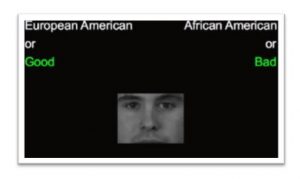

Esiste tuttavia un test, sviluppato da un team di studiosi di Harvard e facilmente reperibile in rete, mirato proprio a svelare le divergenze tra consapevolezza e inconsapevolezza; si chiama con l’acronimo IAT, ovvero Implicit Association Test (Test d’Associazione Implicita), e si serve di una serie di incontrollabili azioni implicite che svelano il nostro vero pensiero.

Se vuoi provare a farlo, prendendolo come un piacevole gioco e non come la rivelazione delle tavole delle leggi a Mosè, ti consiglio di partire da uno che ti desta meno interesse, in quanto il meccanismo è il medesimo per tutti e quindi, dal momento che prevede l’uso della tastiera, serve per prendere un po’ di dimestichezza.

Non stupirti se il risultato sarà difforme da quello che pensi di essere. L’associazione implicita di immagini e pensiero non è affatto un giudizio sulla tua personalità. Tu, io, noi, siamo qualche cosa di ben più complesso e profondo di un semplice legame di nessi fra immagini e parole; comunque, come ogni test, può risultare divertente e, perché no, anche aiutare a cercare di conoscere un po’  meglio quell’estraneo che alberga dentro allo specchio del nostro bagno.

meglio quell’estraneo che alberga dentro allo specchio del nostro bagno.

Buon vento

Federico Piccirilli

Psicologo, Psicoterapeuta

Terapie Brevi

Terapia a Seduta Singola

Ricevo a Monterotondo (RM), Fonte Nuova (RM) e Online